教學方法論

Methodology

費登奎斯博士認為,以目標為導向的學習方式——強調努力而非探索——會阻礙對自我的認識與轉變。因此,他在方法中設計了一系列適用於教師與學習者的策略與技巧,包括:

-

自我組織

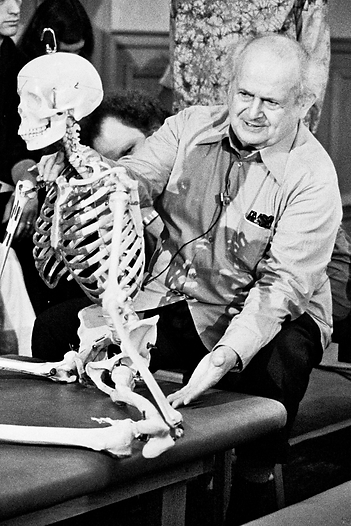

教師與學生工作的前提,首先就是藉由在身體、心理和情感的層面進行自我組織,來努力(strive)體現費登奎斯方法的原則。在功能整合(FI)課程中,教師學習以最精細的碰觸,利用地面支撐力將動作引導至學生的骨骼(teachers learn to use ground forces to direct movement through the student’s skeleton with the most refined touch).。在動中覺察(ATM)課程中,教師組織課程結構,調整節奏與語調,以提供清晰且一致的敘述方式。

-

與動作的模式工作

所有功能性動作都是全身性的行動。在與學生工作時,不管動作的幅度或身體的方向為何,教師關注的是去尋找動作的一致性與流暢性consistency and fluidity。在 FI 課程中,教師透過雙手來感知學生動作的變化;在 ATM 課程中,則透過觀察,或兩者結合的方式,來評估學生的動作品質與順暢度,以及其是否能夠自如地逆轉或改變動作方向。當察覺到困難時,教師會停止、改變方向,或在較小或不同的範圍內進行練習。

-

運用可逆性

可逆性是指能夠沿著同一條路徑前後移動,並且輕鬆地改變方向,毫不猶豫。費登奎斯博士將可逆性稱為**「正確運動的主要特徵」“the main feature of correct acture.”。他創造了這個術語,描述了一種隨時準備行動action的狀態,他認為這種狀態比「姿勢」posture一詞更為合適,因為姿勢暗示了靜止的立姿。

可逆性最顯著的面向之一,是當人們沿某一軌跡或改變方向前,必然會做的一個「停頓。這種停頓——通常是極其微小且瞬間的——是一個人有能力有意識地控制動作的指標。以便回到原路或改變方向。

-

去看見學生的當下狀態

教師不試圖「修正」問題,或強加理想的標準來判斷何謂良好或正確的動作;相反地,他們評估學生當下的需求與能力。無論是 FI 還是 ATM 課程,教師都會避免讓學生產生疼痛、不適或迷失方向的感受。他們鼓勵學生專注於自身感受,並與他們一同探索,隨時調整方向或反轉方向,找到新的可能性,幫助學生能夠在安全且舒適的範圍內學習。

-

速度緩慢

在 ATM 課程中,教師指導學生以緩慢的方式進行動作,使其有機會感知細微差異,並讓神經系統有時間做出反應。在 FI 課程中,教師同樣以緩慢的節奏進行,以便感受學生對觸摸的反應,並據此調整自己的動作。

-

做得更少

在 ATM 課程中,教師提醒學生將動作保持在舒適範圍內,並經常休息。在 FI 課程中,當教師觸碰學生時,只施加適量的壓力,以提供資訊並將力量傳遞至學生的骨骼。這種方式讓學生能夠更好地感受與觀察自己的動作。

-

更多地聆聽

在教學過程中,教師保持全然的專注,透過觀察與感知學生的呼吸變化,尋找動作的順暢度與可能性,並在察覺困難或阻力前停止。他們不斷調整自己的行動,並引導學生朝向更高效的功能性動作模式。在 FI 課程中,教師的神經系統與學生的神經系統互相連結,透過非語言與語言的回饋來調整教學方式。

-

引入新穎性與多樣性

神經系統是透過在沒有感覺任何威脅性的狀態下,去接觸新事物來學習與成長的。每一堂課程都會引導學生進入不熟悉的動作組合與關聯,將無意識的動作模式帶入意識層面,從而提升學生的能力與覺察力,促使正向變化的發生。